Mit Stand Dezember 2022 waren in den vier Gewässerschutzkooperationen zum Themenkomplex „N-Management“ 41 Landwirtschaftsbetriebe aktiv in die Arbeit am Teilprojekt N-Management involviert (Tabelle 1). Diese stellten für die Auswertungsarbeiten Düngungsdaten sowie Erträge und Qualitäten von insgesamt 52.716 ha in 2.973 Feldstücken zur Verfügung. Im Jahr 2022 lagen 7.654 ha in 411 Feldstücken in mit Nitrat belasteten Gebieten.

Tabelle 1:

Anzahl der Betriebe und Netto-Ackerfläche (ha) in den Gewässerschutzkooperationen mit Schwerpunkt Sickstoff – Management Stand 2021

| Kooperationsgebiet | Anzahl der Betriebe | Netto-Ackerfläche (ha) | Anzahl Feldstücke |

|---|---|---|---|

| Nordwest | 13 | 16.730 | 823 |

| Mitte | 11 | 17.065 | 868 |

| Ost | 11 | 14.418 | 921 |

| West | 6 | 4.503 | 361 |

| Gesamt | 41 | 52.716 | 2.973 |

Die Anbaustrukturen blieben in den Kooperationen stabil und werden zwangsläufig determiniert durch die Wirtschaftlichkeit der Kulturen. Flächenstärkste Fruchtarten sind erneut Winterweizen (16.422 ha entspr. 31,2% der Netto-Ackerfläche) und Winterraps (9.269 ha entspr. 17,6 der Netto-Ackerfläche).

Hervorzuheben ist das Bemühen vieler Unternehmen, zusätzliche Kulturen zum Anbau zu bringen. Diese sind allerdings nur Nischenproduktionen. Dazu zählen Hartweizen, Dinkel, Hafer, Öllein, Senf und Hanf. Allerdings brach der Dinkelanbau nach einem „Hype“ im Jahr 2021 aufgrund mangelnder Absatzmöglichkeiten für das Erntejahr 2022 wieder zusammen.

Nach zwei Jahren mit normaler Ertragsbildung war das Jahr 2022 erneut gekennzeichnet von großflächiger tiefreichender Bodendürre, obwohl die Bodenwasservorräte ausgangs des Winters gut gefüllt waren. In der Hauptvegetation fielen fast ausschließlich lokale Niederschläge. Die Ertragsbildung hing damit wesentlich von der Wasserspeicherkapazität der Böden für die Winterfeuchte ab. Vom Trockenstress besonders betroffen war Ostthüringen (GRZ, SHK, SOK, SLF). Lediglich im Altenburger Land (ebenfalls Ostthüringen) war die Situation anders, weil die dort vorherrschenden degradierten Lösse in der Lage sind über Winter mehr als 200 mm pflanzenverfügbares Wasser zu speichern und zumindest strichweise im Mai/Juni/Juli Regen fiel.

Die Ertragsverluste durch Trocken- und Hitzestress kamen in den Kulturen unterschiedlich zum Tragen. Während die Ertragsbildung bei Wintergerste nicht und bei Winterraps kaum betroffen war, kam es bei Winterweizen und allen Sommerungen zu erheblichen Ertragsdepressionen.

Lt. DüV ist für die Berechnung des N-Bedarfs der einzelnen Feldstücke / Bewirtschaftungseinheiten das sog. „tatsächliche Ertragsniveau“ der einzelnen Kulturen im einzelnen Landwirtschaftsbetrieb heranzuziehen. Die Kalkulation des tatsächlichen Ertragsniveaus (ist gleich mittlerer Zielertrag) jeder einzelnen Fruchtart ist 2023 für alle Flächen außerhalb der mit Nitrat belasteten Gebiete das Ertragsmittel des Zeitraumes 2018 bis 2022. In dieser Zeitspanne liegen mindestens zwei, in der Kooperation Mittelthüringen und im östlichen Kyffhäuserkreis sogar drei Jahre mit Hitze- und Trockenstress, die theoretisch in die Mittelwertbildung eingehen. Von diesen kann lediglich ein Jahr eliminiert und durch den jeweiligen Ertrag des Vorjahres ersetzt werden, wenn der Ertragsausfall im Vergleich zum Vorjahr 20% übersteigt. Da die Zahl der Jahre mit Ertragsausfällen aber > 1 ist, kann es einen Einfluss auf die Berechnungen haben.

Wie in den Vorjahren wurden auf Einzelschlag-Ebene alle Maßnahmen der mineralischen N-Düngung, der Zufuhr organischer Dünger sowie die Erträge und Qualitäten (Rohprotein-Gehalte) erfasst und einer vereinfachten Bilanzierung unterzogen. Die Stickstoff-Salden der Einzelschläge wurden auf verschiedenen Ebenen aggregiert, um spezielle Auswertungen vorzunehmen. Bedingt durch die Ertragsausfälle und die resultierenden niedrigen N-Abfuhren stiegen im Jahr 2022 die Stickstoff-Salden der Kooperationsgebiete im Vergleich zu den beiden Vorjahren an. Das Anwachsen der Salden blieb aber geringer, als zu befürchten war. An diesem Ergebnis ist das „Greifen“ der Regelungen der DüV einschließlich des §13a in den Nitrat-Überschussgebieten beteiligt.

Getragen wird das diesjährige Ergebnis vorrangig von einem insgesamt „vorsichtigen“ N-Einsatz in der Mehrzahl der Unternehmen. Sofern vom Entwicklungsstadium der Kulturen und den bereits ausgebrachten N-Mengen noch möglich, wurde mit Beginn des Hitze- und Trockenstresses die N-Düngung häufig reduziert (Weizen, Ackerfutter). Nur wenige Unternehmen düngten „im Vertrauen“ auf einen rechtzeitigen Wetterwechsel „offensiv“.

Bei der Bemessung / Begrenzung der mineralischen N-Düngung spielte die Entwicklung der Mineraldüngerpreise im Verlauf des Jahres 2022 ebenfalls eine wesentliche Rolle.

Die Spannweite der betrieblichen N-Salden bleibt hoch. In den kalkulierten Werten findet sich 2022 auf der Ebene „Landwirtschaftsbetrieb“ in erster Linie die Betroffenheit der Ertragsbildung vom Hitze- und Trockenstress wieder. Außerdem wirken sich das o.g. Reagieren auf den Witterungsverlauf und Besonderheiten einzelner Unternehmen in der organischen N-Zufuhr auf den N-Saldo aus.

Tabelle 2:

N-Salden (flächengewogene Mittel) der Netto-Ackerfläche nach Kooperationen im Jahr 2022

| Kooperationsgebiet | N-Saldo als flächengewogene Mittel aller ausgewerteten LWB (kg N/ha) |

Spanne der betrieblichen N-Salden (kg N/ha) |

|---|---|---|

| Nordwest | 20 | -12 bis 50 |

| Mitte | 23 | 1 bis 40 |

| Ost | 28 | -2 bis 46 |

| West | 28 | 13 bis 75 |

Sehr hohe N-Überschüsse (> 100 kg N/ha), wie sie zu Beginn der Kooperationsarbeit wiederholt beobachtet wurden, traten im Jahr 2022 nicht auf. Nur in einem einzigen Unternehmen ergab sich ein Saldo > 50 kg N/ha.

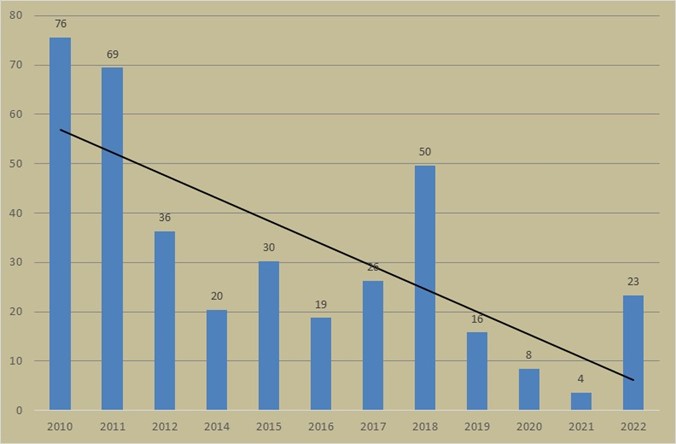

Der Anstieg der N-Salden im Vergleich zum Vorjahr löst den fallenden Trend des N-Saldos über die gesamte Netto-Ackerfläche aller Kooperationen nicht auf (Abbildung 1).

Abbildung 1:

Zeitlicher Verlauf der N-Salden der Netto-Ackerfläche der Gewässerschutz-Kooperationen im Zeitraum 2010 bis 2022 (gesamte Netto-Ackerfläche der vier Kooperationen).

Wird die Entwicklung der N-Salden der flächenstärksten Kulturen in den letzten drei Jahren betrachtet, differenziert deren Entwicklung. Maßgeblich geprägt werden die Veränderungen – ähnlich den N-Salden auf Betriebsebene – durch die kulturspezifischen Ertragsreaktionen auf Hitze- und Trockenstress respektive den daraus resultierenden Stickstoff-Abfuhren (Tabelle 3).

Tabelle 3: N-Salden der flächenstärksten Kulturen in den Jahren 2020 bis 2022

| Fruchtart | N-Saldo 2020 (kg N/ha) |

N-Saldo 2021 (kg N/ha) | N-Saldo 2022 (kg N/ha) |

|---|---|---|---|

| Winterweizen | 21 | 16 | 31 |

| Winterraps | 53 | 51 | 42 |

| Wintergerste | 39 | 16 | 6 |

| Sommergerste | -32 | -21 | -19 |

| Silomais | -27 | -34 | 41 |

So verwundert es nicht, dass die N-Salden der beiden Fruchtarten Winterraps und Wintergerste, die in 2022 nicht oder kaum von witterungsbedingten Ertragsverlusten betroffen waren, erneut rückläufig sind. Zum Tragen kommt bei beiden Kulturen, dass der in bestimmten organischen Düngern (Gülle einschließlich Gärresten, Klärschlamm, Geflügelkot, Jauche) enthaltene gesamte Ammonium-Stickstoff zuzüglich 10% der gesamten mit diesen organischen Düngern ausgebrachten N-Menge als Abzug von der Frühjahrsdüngung zum Ansatz zu bringen ist (maximal möglich sind -36 kg N/ha). Inwiefern im Raps eine 100%ige Deckung des N-Bedarfs bei maximal negativen Werten noch realisiert werden kann, ist zu hinterfragen. Die Frage entsteht v.a. aufgrund der Beobachtung, dass die Rapserträge im flächengewogenen Mittel über alle Kooperationen entgegen der stetigen Verbesserung des genetisch fixierten Ertragspotenzials einen leicht fallenden Trend aufweisen (ca. -0,4 dt/ha*a).

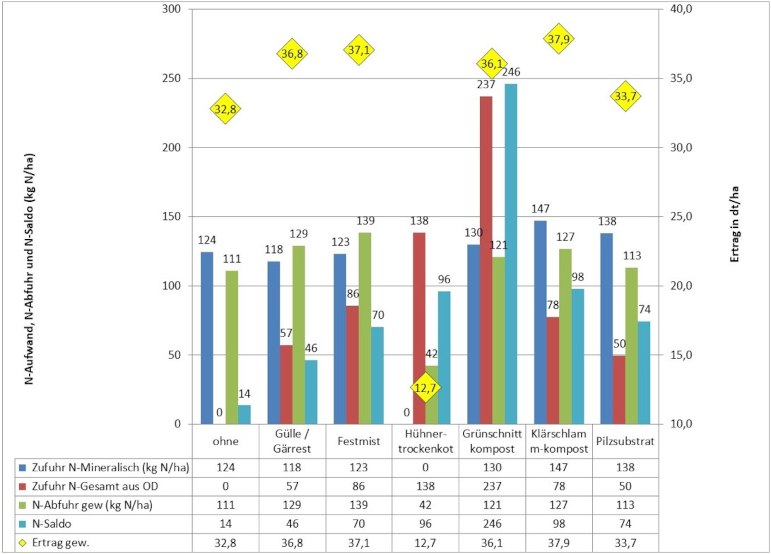

Abbildung 2: Einfluss unterschiedlicher organischer Dünger auf Ertrag, N-Abfuhr und N-Saldo von Winterraps, Erntejahr 2022

Werden zu Raps organische Dünger so ausgebracht, dass keine Schäden der Bodenstruktur entstehen, stabilisiert eine Zufuhr von Organik bei Hitze- und Trockenstress die Erträge (Abbildung 2). Die Daten des Jahres 2022 zeigen dies eindrücklich.

Der N-Saldo von Sommergerste verharrt trotz deutlicher Ertragseinbußen gegenüber dem Erntejahr 2021 im negativen Bereich.

In der über alle vier Kooperationsgebiete flächenstärksten Kultur Winterweizen steigt der N-Saldo im Vergleich zu den beiden Vorjahren moderat an, verbleibt aber mit Blick auf die Spezifika der Kultur in einem niedrigen Bereich. Es fällt auf, dass unter den Bedingungen des Jahres 2022 vermehrt die angestrebten und in der Vermarktung je nach Qualitätsgruppe des Weizens geforderten Rohprotein-Gehalte nicht erreicht wurden. Besonders davon betroffen sind die mit 54% den größten Teil der Weizenfläche einnehmenden Aufmisch-Weizen (A-Weizen; Tabelle 4).

Tabelle 4:

Kornerträge, Rohproteingehalte, N-Zufuhren und –abfuhren sowie N-Salden von Winterweizen nach Qualitätsgruppen, alle Kooperation im Erntejahr 2022

| Qualitätsgruppe | Anzahl Feldstücke | Netto-Ackerfläche (ha) | N-Zufuhr (kg N/ha) | Ertrag (dt/ha) | Rohproteingehalt(%) | N-Abfuhr (KG N/ha) | N-Saldo (N/ha) | ||

| mineralisch | organisch | Gesamt | |||||||

| E-Weizen | 306 | 6422 39% |

145 | 34 | 180 | 62,5 | 14,0 | 142 | 37 |

| A-Weizen | 426 | 8857 54% |

133 | 37 | 171 | 66,7 | 12,9 | 144 | 27 |

| B-Weizen | 57 | 1143 7% |

124 | 35 | 158 | 66,5 | 12,3 | 136 | 22 |

| Gesamt | 789 | 16422 | 137 | 36 | 173 | 65,1 | 13,3 | 143 | 31 |

Der Rohprotein-Gehalt lag 2022 in den mit Nitrat belasteten Gebieten unter den Rohprotein-Gehalten außerhalb dieser Gebiete. Die Daten der Kooperation „Mittelthüringen“ zeigen dies exemplarisch (siehe Tabelle 5).

Tabelle 5:

Erträge, Rohprotein-Gehalte und N-Saldierung bei Winterweizen in der Kooperation Mittelthüringen für das Erntejahr 2022, Daten nach Zugehörigkeit zu mit Nitrat belasteten Gebieten (ja / nein) geordnet.

| Nitratkulisse | Anzahl Feldstücke | Netto-Ackerfläche (ha) | N-Zufuhr (kg N/ha) | Ertrag (dt/ha) | Rohproteingehalt(%) | N-Abfuhr (KG N/ha) | N-Saldo (N/ha) | ||

| mineralisch | organisch | Gesamt | |||||||

| ja | 48 | 1166 | 120 | 26 | 145 | 63,7 | 13,0 | 130 | 15 |

| nein | 200 | 3980 | 144 | 37 | 181 | 63,4 | 13,6 | 140 | 41 |

| Gesamt | 248 | 5146 | 139 | 35 | 173 | 63,5 | 13,5 | 138 | 35 |

Die Nutzung von betriebseigenen Nmin-Untersuchungen für die N-Bedarfsermittlungen nahm im Vergleich zu 2021 deutlich zu. Dies resultiert nicht nur aus der vorgeschriebenen Untersuchungsfrequenz für Feldstücke in den mit Nitrat belasteten Gebieten, sondern auch aus einem Anstieg der Probenzahlen außerhalb dieser Gebiete.

Insgesamt bewegten sich die Nmin-Gehalte im Frühjahr 2022 auf einem überwiegend niedrigen bis teilweise mittleren Niveau (Tabelle 6). Es zeichneten sich keine belastbaren Unterschiede in der Höhe der Untersuchungsergebnisse innerhalb und außerhalb der mit Nitrat belasteten Gebiete ab (Tabelle 7). Die Daten der Kooperation Nordwestthüringen veranschaulichen dies.

Einschränkend muss darauf verwiesen werden, dass Nmin-Gehalte zu Vegetationsbeginn immer unter dem Einfluss der winterlichen Sickerwasserbewegung entstanden sind und zu Vegetationsende des Vorjahres vorliegende N-Überhänge nur bedingt wiederzufinden sind. Dies gilt im Besonderen für Standorte mit hoher Austauschrate des Bodenwassers und ergiebigen Winterniederschlägen (Kooperationen West, Ost und westlicher Teil Nordwest).

Die im Frühjahr 2022 bei Winterweizen und Winterraps durchgeführten Pflanzenanalysen (N und S) ergaben, dass der Stickstoff- und Schwefelernährungszustand des Rapses auf den beprobten Feldstücken zum Ende der Schossperiode im Optimum lag. Dies ist jedoch eine Momentaufnahme und kein Garant, dass Stickstoff und Schwefel für Blüte, Kornfüllung und physiologische Abreife ausreichen.

Die Ergebnisse des Weizens fallen differenzierter aus. Es wurden Flächen mit Stickstoff-Mangel gefunden. Der Schwefel-Ernährungszustand war in der Mehrzahl der untersuchten Weizenbestände unzureichend.

Für die praktizierenden Landwirte und die Beratung ist es von besonderem Interesse, ob der anhand von Pflanzenanalysen verifizierte Stickstoff-Ernährungs-Zustand bei den beiden „Cash-Crops“ Weizen und Raps innerhalb und außerhalb der Nitrat-Überschussgebiete mittelfristig auseinanderdriftet.

Tabelle 6: Nmin-Gehalte der Fruchtarten zu Vegetationsbeginn 2022, Kooperation Nordwestthüringen

| Fruchtart | Probenzahl in der Koop. | Beprobte Fläche (ha) bzw. Anteil der beprobten Fläche in der jeweiligen Kultur (%) | Nmin-Gehalt im gesamten beprobten Horizont (0-60 cm) (kg N/ha) | |

|---|---|---|---|---|

| Winterweizen | 284 | 3917 | 31,2 | 37 |

| Wintergerste | 88 | 122 | 9,5 | 29 |

| Winterroggen | 2 | 49 | 0,5 | 33 |

| Triticale | 22 | 225 | 0,4 | 32 |

| Durum | 16 | 158 | 0,6 | 32 |

| Hafer | 10 | 67 | 1,0 | 60 |

| Sommerbraugerste | 78 | 840 | 13,5 | 36 |

| Sommerweizen | 12 | 147 | 2,5 | 68 |

| Dinkel | 10 | 51 | 16,2 | 24 |

| Winterraps | 138 | 1889 | 12,6 | 39 |

| Sonnenblumen | 2 | 48 | 0,3 | 27 |

| Großkörnige Leguminosen | 2 | 16 | 2,2 | 19 |

| Silomais | 32 | 467 | 3,2 | 66 |

| Körnermais | 2 | 27 | 0,3 | 46 |

| Zucker-/Futterrübe | 22 | 299 | 4,4 | 71 |

| Summe/Mittel aller Fruchtarten | 720 | 9423 | 59 | 39 |

Tabelle 7: Nmin-Gehalte der Fruchtarten zu Vegetationsbeginn 2022, Kooperation Nordwestthüringen, Flächen innerhalb und außerhalb der mit Nitrat belasteten Gebieten (nur Betriebe und Kulturen, die Flächen in den mit Nitrat belasteten Gebieten (RG) haben)

| Fruchtart | Probenzahl in der Koop. | Beprobte Fläche (ha) bzw. Anteil der beprobten Fläche in der jeweiligen Kultur (%) | Nmin-Gehalt im gesamten beprobten Horizont (0-60 cm) (kg N/ha) | |

|---|---|---|---|---|

| Winterweizen | 284 | 3917 | 31,2 | 37 |

| Wintergerste | 88 | 122 | 9,5 | 29 |

| Sommerbraugerste | 78 | 840 | 13,5 | 36 |

| Sommerweizen | 12 | 147 | 2,5 | 68 |

| Winterraps | 138 | 1889 | 12,6 | 39 |

| Sonnenblumen | 2 | 48 | 0,3 | 27 |

| Summe/Mittel aller Fruchtarten | 720 | 9423 | 59 | 39 |

Als wichtige Schlussfolgerungen aus der Kooperationsarbeit im Jahr 2022 für die Kooperationsbetriebe sind zu nennen:

Wahl der N-Form in der mineralischen Düngung

In zwei Kooperationen arbeiten Unternehmen aktiv mit, die im Wintergetreide und Winterraps teilstabilisierte N-Dünger (Ureas, Baro-Power, Alzon flüssig S) einsetzen. Die Dünger enthalten einen Nitrifikationshemmer, jedoch keinen Urease-Hemmer. Die betreffenden Unternehmen zeichnen sich – außer in der Wahl der N-Dünger – aus durch:

- Eine hohe agronomische Disziplin in der Aussaat der Winterungen. Zu Vegetationsbeginn sind die Bestände sehr gut entwickelt (Winterweizen/Wintertriticale BBCH 21-25; Wintergerste/Winterroggen mindestens BBCH 25; Winterraps BBCH 18-22).

- Die Höhenlage der Betriebe. Die Flächen liegen im Maximum in mittleren Übergangslagen (nicht höher als 350 bis 380 m Höhenlage). Hohe Übergangslagen und Mittelgebirgslagen mit spätem Vegetationsbeginn und daraus sehr hohen N-Aufnahmeraten in der Hauptvegetation sind weniger / nicht geeignet.

Diese „Auffälligkeiten“ umschreiben, unter welchen Bedingungen der Einsatz teilstabilisierter Dünger eine positive Wirkung auf die Ertragsbildung und damit die Höhe der N-Abfuhren ausübt.

Die Vorteilswirkung von stabilisierten N-Düngern hinsichtlich des Gewässerschutzes ist in einer Vielzahl von Forschungsarbeiten validiert. Es gilt als erwiesen, dass durch den Einsatz dieser Dünger der Nitrat-Austrag aus dem durchwurzelten Boden mit dem Sickerwasser reduziert werden kann. Dies betrifft nicht nur Winterungen (Wintergerste, Wintertriticale, Winterroggen, Winterweizen), sondern auch Kulturen, bei denen der Großteil der N-Aufnahme vergleichsweise spät in der Vegetationsperiode realisiert wird (Mais, Zuckerrüben, Kartoffeln).

Gleichzeitig haben die als Beispiele o.g. Dünger den Vorteil, den Stickstoff- und Schwefelbedarf der Kultur gleichzeitig zu decken.

Die Regelung des §13a, in einer N-Gabe nicht mehr als 80 kg N/ha einsetzen zu dürfen, beschränken die Möglichkeiten des Einsatzes stabilisierter und teilstabilisierter Dünger.

Eine neue und hochaktuelle Frage ist außerdem die zukünftige Verfügbarkeit und Preisstellung dieser Düngemittel.

Produktionstechnik im Raps

Die gesamte Produktionstechnik im Herbst ist auf das Etablieren von Ausgangsbeständen auszurichten, die vor dem Eintritt in die Vegetationsruhe eine hohe N-Aufnahme realisieren (mindestens 8 Blätter, N-Aufnahme mindestens 75 kg N/ha). Nur unter dieser Voraussetzung lassen sich Rapsbestände in das ökonomische Ertragsoptimum führen.

Derartige Bestände haben außerdem den im Boden vorliegenden Vorrat an mineralischem Stickstoff weitgehend ausgezehrt und damit der Auswaschungsgefahr entzogen.

Organische Düngung zu Raps wirkt dann ertragsfördernd (und steigert damit die N-Abfuhr von der Fläche!), wenn diese bodenschonend appliziert wurde. Sie darf weder Strukturschäden am Boden verursachen noch die Termintreue der Rapsaussaat gefährden.

Gelingt dies nicht, ist eine leitspurbezogene Ausbringung mit Schleppschläuchen etwa ab dem Drei- bis Vierblatt-Stadium des Rapses zu bevorzugen. Wurde der Raps in Einzelkornsaat gesät, kann der Raps zur Verbesserung der Düngewirksamkeit bei entsprechenden Bodenbedingungen etwa ab dem Vierblatt-Stadium gehackt werden.

Fruchtartenwahl / Fruchtfolgegestaltung

Hafer ist ein für das Vermeiden von N-Überhängen geeignetes Getreide. Trockene Jahre (siehe 2022), die eine optimale Ertragsbildung verhindern, konterkarieren diese Aussage auf vielen Standorten.

Für den zukünftigen Haferanbau ist daraus zu schlussfolgern, dass der Anbau auf Flächen erfolgen sollte, deren Wasserversorgung als gesichert gilt, auch wenn moderater Trockenstress auftritt.

Aufgrund der hohen Intensität in der N-Düngung (die für das Erreichen der Qualität notwendig ist) sowie dem vergleichsweise hohen Ertragsrisiko sollte kein Hartweizen in mit Nitrat belasteten Gebieten angebaut werden.

Mit Stand Dezember 2020 waren in den vier Gewässerschutzkooperationen zum Themenkomplex „N-Management“ 38 Landwirtschaftsbetriebe aktiv in die Arbeit am Teilprojekt N-Management involviert (Netto-Ackerfläche und Anzahl Feldstücke siehe Tabelle 1). Diese stellten für die Auswertungsarbeiten Düngungsdaten sowie Erträge und Qualitäten von insgesamt 49.956 ha in 2.843 Feldstücken zur Verfügung.

Tabelle 1:

Anzahl der Betriebe und Netto-Ackerfläche (ha) in den Gewässerschutzkooperationen mit Schwerpunkt Sickstoff – Management Stand 2020

| Kooperationsgebiet | Anzahl der Betriebe | Netto-Ackerfläche (ha) | Anzahl Feldstücke |

|---|---|---|---|

| Nordwest | 13 | 16.879 | 875 |

| Mitte | 10 | 16.189 | 976 |

| Ost | 9 | 12.389 | 638 |

| West | 6 | 4.502 | 354 |

| Gesamt | 38 | 49.956 | 2.843 |

In allen Kooperationen ist der Ackerbau durch einen hohen Druschfruchtanteil gekennzeichnet. Es dominieren Winterungen. Flächenstärkste Kulturen waren in 2020:

Abweichend von den Durchschnittswerten über alle Kooperationen spielt Silomais in den Kooperationsgebieten mit (noch) nennenswerter Milchvieh-Haltung (West- und Ostthüringen) eine größere Rolle.

Während der Zeitraum 2017 bis 2019 durch großflächige Ertragsausfälle infolge von Trocken- und Hitzestress gekennzeichnet war, normalisierte sich die Ertragslage in 2020 wieder. Ausgenommen davon blieb ein Teil der zentralen Ackerebene (Kooperation Mitte) sowie der Ostteil des Kyffhäuserkreises (Kooperation Nordwest). Mit Ausnahme dieser zwei Regionen konnte demzufolge eine gute Ausnutzung des gedüngten Stickstoffs erwartet werden. Trotzdem waren N-Aufnahme und Ertragsbildung geprägt von einer langanhaltenden tiefreichenden Bodendürre, so dass die Bestände de facto ausschließlich von den in der Hauptvegetation fallenden Niederschlägen lebten. Dies spiegelte sich auch in der N-Aufnahmedynamik wider – die N-Vorräte des Unterbodens konnten von den Kulturen nicht oder nur unzureichend erschlossen werden.

Mit Inkrafttreten der Novelle der DüV vom 28.04.2020 ist die Ermittlung von N- und P-Salden auf Betriebsebene nicht mehr verpflichtend. In den Kooperationen wurde entschieden, diese für Auswertungsarbeiten beizubehalten, weil:

- ausschließlich mit Saldierungen auf verschiedenen Ebenen (Schlag, Fruchtart, Nutzungsrich-tung/Qualitätsgruppe, Vorfruchtstellung, organische Düngung, Gesamt-Betrieb) analysiert werden kann, wie sich das N-Management in der Fläche darstellt und wie hoch das Risiko zur Entstehung von auswaschungsgefährdeten N-Überhängen tatsächlich ist,

- sich Trends in der Entwicklung des N-Managements sehr gut mit Zeitreihen der jährlichen N-Salden auf verschiedenen Stufen abbilden lassen und

- in der Auswertung der Daten die erforderliche Kontinuität gewahrt bleibt.

In diesem Zusammenhang ist herauszustellen, dass die Landwirte selbst die Kalkulation von N-Salden als zielführender und präziser für die Dokumentation und Auswertung der Düngung bewerten, als die neuen Anforderungen der novellierten DüV (Gegenüberstellung der Summe des N- und P-Bedarfs versus des im Düngejahr zugeführten düngewirksamen N, des Gesamt-N und N aus legumer N-Bindung sowie des mit Düngern zugeführten P).

Im Düngejahr 2019 / 2020 nähern sich die mittleren N-Salden der Kooperationsgebiete den „unvermeidbaren N-Überschüssen“ bzw. haben diese bereits erreicht (Tabelle 2). Bei einer weiteren Absenkung besteht v.a. in den Kooperationen Mitte und Ost die Gefahr, dass die Bodenfruchtbarkeit beeinträchtigt wird (Verschlechterung des Humus-Status, qualitative Verschlechterung des Humus).

| Kooperationsgebiet | N-Saldo als flächengewogene Mittel aller ausgewerteten LWB (kg N/ha) |

Spanne der betrieblichen N-Salden (kg N/ha) |

|---|---|---|

| Nordwest | 26 | -1 bis 49 |

| Mitte | 8 | -2 bis 32 |

| Ost | 7 | -56* bis 40 |

| West | 24 | 7 bis 53 |

* ökologisch wirtschaftendes Unternehmen

Ungeachtet dessen fällt eine ausgeprägte Differenzierung der betrieblichen N-Salden auf. Die im Jahr 2020 generierten N-Überhänge erreichen in Einzelfällen eine maximal mittlere Größenordnung. Hohe N-Überschüsse – wie sie zu Beginn der Kooperationsarbeit wiederholt beobachtet wurden – treten auf Betriebsebene nicht mehr auf.

Werden die Zeitreihen der Verläufe in den einzelnen Unternehmen hinzugezogen, ist zu erkennen, dass in bestimmten Landwirtschaftsbetrieben nur in wenigen Jahren der N-Saldo nach oben „ausreißt“. Dies hat i.d.R. seine Ursache im lokalen Witterungsverlauf (v.a. Trocken-, Hitzestress, im Einzelfall auch Hagel, in 2020 Spätfrost-Schäden) oder in anderen Verlustfaktoren (in 2020 Fraß-Schäden durch Mäuse!) und den daraus resultierenden Ertragsausfällen.

In den Kooperationen finden sich aber auch weiterhin auch wenige Unternehmen, deren N-Salden auf mittlerem Niveau stetig seitwärts „driften“. Dies kann im Einzelfall standortbedingt oder der Betriebsstruktur geschuldet sein und beruht ausdrücklich nicht auf groben Fehlern im Düngungs-Management. Für diese Betriebe besteht allerdings nach wie vor ein Optimierungspotenzial im N-Management.

Insgesamt setzt sich der fallende Trend der N-Salden im gesamten bearbeiteten Gebiet fort (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: N-Salden der Netto-Ackerfläche der Gewässerschutzkooperationen im Jahr 2020, alle Kooperationsgebiete

Werden die N-Salden der flächenstärksten Kulturen betrachtet, ist deren Entwicklung von 2019 zu 2020 uneinheitlich. Während sie im Winterweizen, Winterraps und Silomais erneut rückläufig war, stiegen die Salden von Winter- und Sommergerste an, ohne jedoch ein „kritisches“ Niveau zu erreichen (siehe Tabelle 3).

Bei Wintergerste ist die Ursache in massiven Ertragsausfällen durch die Spätfröste im April und Mai zu suchen (Taubährigkeit). Sommergerste realisierte regional ebenfalls ein nicht befriedigendes Ertragsniveau infolge zu niedriger Bestandsdichten durch die Trockenheit im Zeitraum April, Anfang Mai bzw. infolge von Spätfrost-Schäden (mangelnde Einkörnung, „schartige“ Ähren).

Tabelle 3: N-Salden der flächenstärksten Kulturen in den Jahren 2019 und 2020

| Fruchtart | N-Saldo 2019 (kg N/ha) |

N-Saldo 2020 (kg N/ha) |

|---|---|---|

| Winterweizen | 36 | 21 |

| Winterraps | 66 | 53 |

| Wintergerste | 6 | 39 |

| Sommergerste | -47 | -32 |

| Silomais | 9 | -27 |

Bezugnehmend auf die neuen Anforderungen der DüV wurden außerdem die o.g. N-Summen für die Unternehmen gebildet, in denen für 2020 im Rahmen der Kooperationsarbeit eine N-Düngungsplanung erfolgte und für die eine Gegenüberstellung von N-Bedarf und ausgebrachten N-Mengen möglich war. Die Anforderungen der DüV wurden eingehalten.

Die fruchtartenspezifischen Betrachtungen konzentrierten sich auftragsgemäß auch in 2020 auf Winterweizen und Winterraps.

Im Winterweizen wurden die Auswertungsarbeiten auf Weizenselbstfolgen („Stoppelweizen“) fokusiert. Es ist bekannt, dass Stoppelweizen insbesondere in Trockenjahren ein hohes Ertragsrisiko respektive des Risikos unzureichender N-Abfuhren von der Fläche aufweist. Dieses wird durch ein grundsätzlich gehemmtes Wasser- und Nährstoff-Aneignungsvermögen sowie einen höheren Infektionsdruck mit phytopathogenen Pilzen bedingt.

Die aus den Gewässerschutzkooperationen langjährig vorliegenden Daten belegen dies (Abbildung 2).

Abbildung 2: Zeitreihen der N-Salden von Weizenselbstfolgen und Weizen nach Raps von 2009 bis 2020

Es ist zu erkennen, dass der N-Saldo des Stoppelweizens im gesamten betrachteten Zeitraum über dem des Weizens nach Vorfrucht Winterraps liegt. Stoppelweizen hinterlässt demzufolge im Mittel aller Kooperationsgebiete einen größeren N-Überhang, als Winterweizen nach Winterraps.

Die Daten dokumentieren außerdem, dass die Landwirtschaftsunternehmen bis einschließlich 2016 in der Düngepraxis konsequent dem höheren Anspruch des Stoppelweizens an die N-Ernährung entsprachen, obwohl das Ertragspotenzial i.d.R. geringer als bei Weizen in guter Vorfruchtstellung ist. Erst mit dem Inkrafttreten der Novelle der DüV 2017 (Auswirkung auf das N-Düngungsregime erstmals in 2018) verändert sich das Bild – der N-Aufwand zu Stoppelweizen fällt aufgrund des geringeren Ertragsniveaus unter den der Weizen nach Winterraps (Abbildung 3). Ursache ist die „Deckelung“ des N-Bedarfswertes durch entsprechende Korrekturen des N-Sollwertes (Startwert des Rechenganges zur Ermittlung des N-Bedarfs).

Abbildung 3: Zeitreihe von N-Aufwand und N-Abfuhr bei Winterweizen mit Vorfrucht Weizen und Raps

Es wird deutlich, dass die N-Abfuhren bei Stoppelweizen in jedem der betrachteten Jahre geringer waren, als bei Weizen mit Vorfrucht Raps.

Das Ertragsrisiko von Weizenselbstfolgen beeinflusst in hohem Maß dessen Wirtschaftlichkeit. In Trockenjahren wird Stoppelweizen insbesondere in den Kooperationsgebieten Nordwest und Mitte – hier konzentrieren sich die Weizenselbstfolgen – unwirtschaftlich. Je nach Standort rücken in der Wirtschaftlichkeit andere auch für den Gewässerschutz sinnvolle Fruchtarten nach.

Ein Tätigkeitsschwerpunkt der zukünftigen Arbeit in den Gewässerschutz-Kooperationen sollte daher im Aufbau von Gewässerschutz-gerechten Fruchtfolgen liegen. Diese müssen dem Anspruch genügen, dass der Ackerbau nach dem weitgehenden Eliminieren von Weizenselbstfolgen mindestens eine ebenso hohe Wirtschaftlichkeit aufweist, wie mit Stoppelweizen. Aufgrund der Vielgestaltigkeit der natürlichen Standortbedingungen sind dabei einzelbetriebliche Lösungsansätze zu finden.

Die N-Problematik des Winterrapses besteht ausdrücklich nicht im Niveau der mineralischen N-Zufuhr in der Hauptvegetation oder in der Tatsache, dass zu Raps in hoher Frequenz vor der Saat eine organische N-Düngung bzw. im Einzelfall eine mineralische N-Startgabe erfolgt. Raps ist sehr gut in der Lage, den im Sommer/Frühherbst (gemäß DüV bis 30.09.) applizierten Stickstoff zu verwerten. Die in den Gewässerschutz-Kooperationen durchgeführten Arbeiten zur N-Aufnahme von Winterraps bis zu Eintreten der Vegetationsruhe belegen dies eindrücklich (Tabelle 4).

N-Aufnahmen von Winterraps vor Winter, Bestimmung mit verschiedenen Mess- / Schätz-Verfahren

| Betrieb u. Schlag-Bezeichnung | N-Aufnahme (kg N/ha) mittels Methode | Bestandsdichte (Pflanzen / m2) | ||

| Manuell (CETIOM-Modell)* | YARA-App | Visuelle Schätzung | ||

| Betrieb A (Koop. Mittelthüringen) | ||||

| Sonne | 48,8 | 68,4 | 60 | 17 |

| Mittelfeld | 77,0 | 77,0 | 100 | 13 |

| In der Ölke | 76,5 | 78,8 | 90 | 30 |

| Betrieb B (Koop. Ostthüringen) | ||||

| Hundstal | 104,0 | 76,9 | 120 | 42 |

| Hecke | 105,8 | 72,9 | 100 | 30 |

| Gr. Teichberg | 64,5 | 60,3 | 80 | 32 |

| Betrieb C (Koop. Nordwestthüringen) | ||||

| Hengstrücken | 101,3 | 77,8 | 90 | 33 |

| Trift | 79,5 | 63,0 | 80 | 27 |

| Flosse | 75,6 | 73,4 | 80 | 25 |

* von 5 x 1 m2 Fläche Raps an der Bodenoberfläche abschneiden, jeweils Frischmasse durch Wägen bestimmen, mit 0,0045% N in der FM multiplizieren und auf kg N/ha hochrechnen

Obwohl die Bestandsetablierung des Rapses im Sommer / Herbst 2019 durch extreme Trockenheit während der Aussaat und einen viel zu warmen September sowie Oktober geprägt war, realisierten nach dem Biomasse-Modell (CETIOM, einziges Modell, das exakt misst) mit einer Ausnahme alle beprobten Bestände eine N-Aufnahme oberhalb von 50 kg N/ha, die als N-Aufnahme eines normal entwickelten Rapses vor Winter anzusehen ist. In aller Regel finden sich unter Winterraps im folgenden Frühjahr sehr niedrige Nmin-Gehalte als Zeichen des hohen N-Aneignungsvermögens vor Winter.

Umweltrelevante N-Überhänge treten nach der Ernte des Rapses auf, da mit dem auf der Fläche verbleibenden Rapsstroh große Mengen an schnell mineralisierendem organischen N auf der Fläche verbleiben. Resultierende Fragestellungen sind:

- Wie kann möglichst viel vom verbleibenden Stickstoff bereits im Herbst mit der Folgekultur „abgeschöpft“ werden?

- Gibt es Möglichkeiten der (temporären) „Konservierung“ dieses Stickstoffs über das Winterhalbjahr?

Ein Optimierungsschwerpunkt im N-Management des Rapses bleibt das Abschätzen einer möglichst hohen (die Mindestwerte nach DüV übersteigenden) Anrechenbarkeit des zugeführten organischen Stickstoffs. Dies ermöglicht in vielen Fällen ein Absenken der zu düngenden N-Menge unter das Niveau der N-Bedarfsermittlung nach DüV für die Flächen, auf denen eine Berücksichtigung der N-Aufnahme vor Winter mittels CETIOM (s.o.) nicht berücksichtigt werden kann.

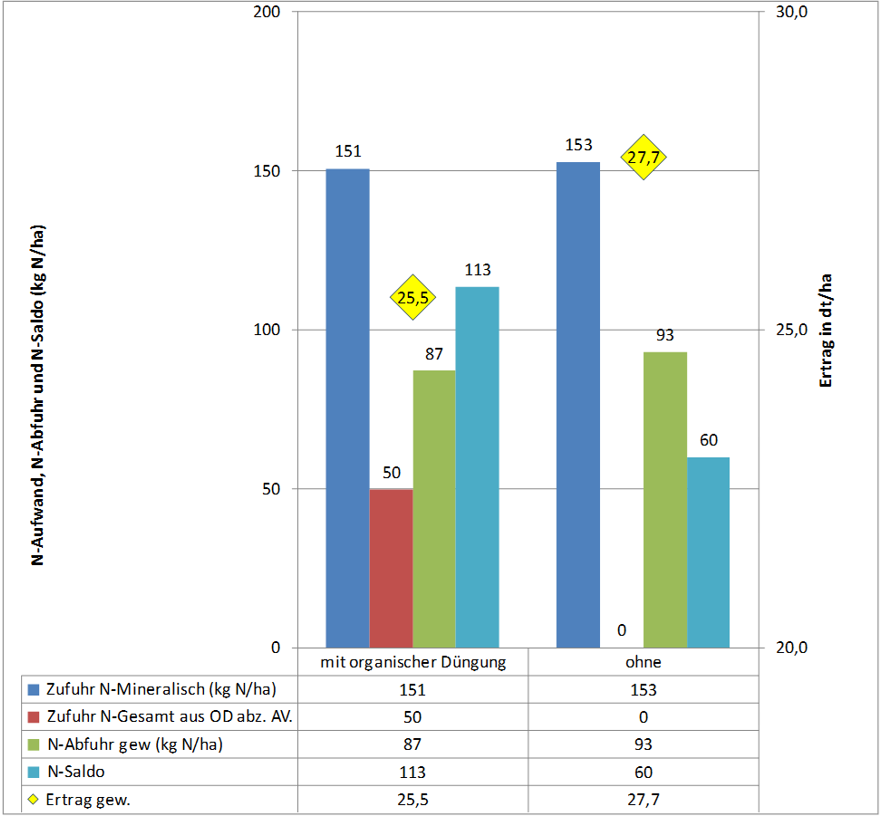

Abbildung 4: Einfluss einer organischen Düngung auf Ertragsleistung und N-Saldo im Winterraps, flächengewogenes Mittel über alle Kooperationen im Erntejahr 2020

Flüssigen organischen Düngern (Gülle, flüssige Gärreste) wurde in 2020 eine hohe N-Düngewirkung „zugetraut“: Bei vergleichsweise niedriger gesamter organischer N-Zufuhr (53 kg N/ha), war die mineralische N-Düngung auf den betreffenden Flächen geringer, als auf den mit Kompost bzw. Pilzsubstrat versorgten Schlägen (Abbildung 4). Auch auf Flächen, die im Sommer 2019 Hühnertrockenkot erhielten, wurde die N-Düngewirkung der organischen Düngung niedrig bewertet. Es ist zu erkennen, dass bei allen festen organischen Düngern in den Kalkulationen des mineralischen N-Bedarfs nur mit der nach DüV mindestens anzurechnenden düngewirksamen N-Menge kalkuliert wurde, während nach Ausbringung von Gülle/Gärrest durchaus über der Mindestanrechenbarkeit liegende N-Mineraläquivalente zum Ansatz kamen.

Auffällig ist, dass mit allen festen organischen Düngern (Stallmist, Kompost, Pilzsubstrat) mit Blick auf eigentlich praxisübliche Düngermengen niedrige Tonnagen und damit auch niedrige Gesamt-N-Mengen ausgebracht wurden.

Für „prioritäre“ Unternehmen (neu in eine Kooperation eingetreten, hoher Viehbesatz, in der Vergangenheit hohe N-Salden) wurden N-Bedarfsermittlungen für die Netto-Ackerfläche durchgeführt. Die in diesem Zusammenhang kalkulierten „theoretischen“ N-Salden zeigen, dass auch in Unternehmen mit nennenswerter Tierhaltung (> 0,5 GV/ha) N-Überhänge unter 40 kg N/ha*a erreicht werden können.

Aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen (keine Gruppenberatungen zum N-Düngungsregime und der Bestandsführung in Winterweizen und Winterraps) wurden als Ersatz in den genannten Kulturen jeweils ca. 50 Komplexe Pflanzenanalysen durchgeführt.

In hoher Frequenz wurden in der Pflanze Nährstoff-Konzentrationen im Bereich des Mangels festgestellt. Es war nicht nur der in der Kooperationsarbeit interessierende Stickstoff, sondern v.a. auch Phosphor und Kali betroffen. Als Ursache ist zu sehen, dass infolge der Trockenheit (fehlendes Bodenwasser) die Nährstoff-Aufnahme gestört war. Außerdem führten die Spätfröste sehr wahrscheinlich zu einer Reduzierung oder sogar temporärem Stillstand des Wurzelwachstums.

Mit Stand Dezember 2019 waren in den vier Gewässerschutzkooperationen zum Themenkomplex „N-Management“ 38 Landwirtschaftsbetriebe aktiv in die Arbeit involviert (Tabelle 1). Diese stellten aus dem Anbau- / Düngejahr 2019 Daten von insgesamt 48.648 ha Netto-Ackerfläche in 3.041 Feldstücken für die Auswertungsarbeiten zur Verfügung.

Tabelle 1:

Anzahl der Betriebe und Netto-Ackerfläche (ha) in den Gewässerschutzkooperationen mit Schwerpunkt Stickstoff, Zeitraum 2009 – 2019

| Anzahl der Betriebe | Netto-Ackerfläche (ha) | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Kooperation | Kreis | 2009 | 2014 | 2017 | 2018 | 2019 | 2009 | 2014 | 2017 | 2018 | 2019 |

| Nord- west | NDH | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6.134 | 6.202 | 5.476 | 3.771 | 3.747 |

| KYF | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6.657 | 12.994 | 12.444 | 12.774 | 12.781 | |

| Mitte | SÖM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.182 | 2.131 | 1.180 | 2.195 | ||

| AP | 8 | 8 | 9 | 9 | 11.782 | 11.466 | 15.867 | 15.238 | |||

| West | WAK | 4 | 6 | 6 | 3.639 | 4.577 | 4.573 | ||||

| Ost | GRZ | 8 | 8 | 9.965 | 9.985 | ||||||

| Gesamt | 10 | 24 | 28 | 38 | 38 | 12.791 | 33.160 | 35.156 | 48.464 | 48.468 | |

Abbildung 1:

Entwicklung der N-Salden (kg N/ha) der gesamten Netto-Ackerfläche der vier Gewässerschutzkooperationen im Zeitraum 2009 bis 2019

Im Zeitraum 2009 bis 2017 konnten die N-Salden der Netto-Ackerfläche über alle Kooperationen gesenkt werden (Abbildung 1). Der mineralische N-Einsatz wurde im Verlauf der Projektarbeit deutlich reduziert (Abbildung 2). Neben den vorgenommenen Anpassungen des Stickstoffdüngungs-Managements (mineralische N-Düngung und Verwertung organischer Dünger) im Zuge der Kooperationsarbeit haben folgende grundlegenden Faktoren den Rückgang bis 2017 sowie von 2018 auf 2019 bewirkt:

- Eine enge Abfolge besonders ertragsstarker Jahre und damit verbundene hohe N-Abfuhren von der Fläche (2014, 2016, 2017). Die Abbildung 1 veranschaulicht, wie deutlich Jahre mit hohen Druschfrucht- und Futtererträgen die N-Salden „nach unten ziehen“, damit gedüngten / bodenbürtigen mineralischen Stickstoff effizient abschöpfen und N-Überhänge vermeiden. Es ist dies ein Argument gegen einen „extensiven“ Ackerbau.

- Eine intensivere Nutzung von Nmin-Untersuchungsergebnissen und Diagnosehilfsmitteln zur Bestimmung des Ernährungszustands der Bestände (insbesondere in 2019).

- Einzelschlagbezogene Düngungsplanung und Planung eines „theoretischen“ Betriebs-Saldos, der anhand der Vorgaben der aktuellen DüV / Landes DüV bewertet werden kann. Die planerischen Arbeiten konzentrierten sich dabei auf prioritäre Betriebe (hoher Anfall organischer Dünger und / oder mehrjährig hohe betriebliche N-Salden).

- Der Beginn der Arbeit der Kooperation Ostthüringen (Datenerfassung ab 2017), deren Mitgliedsbetriebe von Beginn an ein restriktives N-Management betrieben und betreiben.

- Die Vorgehensweise bei der einzelbetrieblichen Auswertung der Daten. Die stufenweise N-Saldierung (Einzelschlag, Fruchtart, Betrieb) und das Gruppieren der N-Salden einzelner Fruchtarten nach ausgewählten Bewirtschaftungsparametern (z.B. Qualitätsgruppe, Nutzungsrichtung, Vorfruchtstellung) erlaubt eine Schwachstellen-Analyse. Diese ist streng flächenbezogen und zeigt Optimierungsbedarf (ggf. die Notwendigkeit der Senkung des N-Einsatzes) Feldstücks-genau und auch in den Aggregationsebenen auf (z. B. innerhalb einzelner Fruchtarten).

- Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass eine Stoffstrom-Bilanz dies explizit nicht leisten kann und der für die Novelle der DüV geplante Wegfall der betrieblichen N- / P-Saldierung als falsch angesehen wird.

Witterungsbedingt traten 2018 signifikante Ertragsverluste aufgrund von akutem Trockenstress in der Hauptvegetation auf. Von diesen waren Nord- und Mittelthüringen stärker als West- und Ostthüringen betroffen. Die Ertragsdepressionen resultierten in deutlich reduzierten N-Abfuhren und bewirkten im Vergleich zu den Vorjahren einen Anstieg der N-Salden (Abbildung 1). Im Mittel der Netto-Ackerfläche blieb der Anstieg der Salden geringer, als die Ertragslage zunächst vermuten ließ.

Dies spricht für einen verantwortungsvollen Umgang der aktiv in den Kooperationen arbeitenden Landwirtschaftsunternehmen mit Stickstoff und organischen Düngern im Trockenjahr 2018.

Obwohl es 2019 (kleinräumiger als im Vorjahr) erneut zu extremen Trockenschäden kam, sanken die N-Salden in 2019 auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Tätigkeit der Kooperationen.

Als Auslöser dafür werden gesehen:

- Großflächiger Anstieg der Naturalerträge von deutlich unterdurchschnittlich in 2018 auf „knapp normal“ oder den langjährigen Ertragsmitteln entsprechend in 2019.

- Es ist in diesem Zusammenhang heraus zu stellen, dass in den Kooperationen Mittelthüringen (SÖM, AP, EF) und Nordwestthüringen (KYF) ganze Betriebe erneut signifikante durch Trocken- und Hitzestress bedingte Ertragsausfälle hatten. Bei einer Kalkulation des „Tatsächlichen Ertragsniveaus“ gemäß rechtskräftiger DüV werden diese für 2020 gezwungen, sich in eine „Abwärtsspirale“ der Zielerträge zu begeben. Es besteht ein hohes Risiko, dass dies in den betroffenen Betrieben zu einer wirtschaftlich bedrohlichen Situation führt.

- N-Bedarfsplanung entsprechend der Vorgaben der DüV einschließlich der Gesamtbetriebs-planungen in den prioritären Unternehmen

- Großflächig (Mittelthüringen, Nordwestthüringen) erhöhtes Niveau der Nmin-Gehalte zu Vegetationsbeginn, deren Anrechnung in der N-Bedarfs-Ermittlung zu niedrigerem mineralischen) N-Einsatz im Vergleich zu den Vorjahren führte

- Optimierte Anrechnung des düngewirksamen Stickstoffs aus organischen Düngern teilweise über die Mindestanrechenbarkeiten lt. DüV hinaus

- Absenkung der N-Frachten mit zugeführten / zugekauften organischen Düngern in einigen Unternehmen (insbesondere Kooperation Nordwestthüringen)

- 2019 wurde mehr Stroh als in den vergangenen Jahren geborgen, um in 2018 entstandene Defizite im Strohvorrat bei Rinder / Schafe haltenden Unternehmen wieder auszugleichen.

Während 2018 der N-Saldo der Netto-Ackerfläche einzelner Unternehmen auf deutlich erhöhtem Niveau lag, wurde dies in 2019 nicht mehr beobachtet. Allerdings bleibt eine breite Streuung der einzelbetrieblichen N-Salden bestehen.

Der Betriebs-Saldo wird grundsätzlich von den Standort-Verhältnissen beeinflusst. Jedoch prägen v.a. das N-Düngungsregime in den flächenstarken Kulturen und die Anbaustruktur die Höhe des N-Saldos. Die Streuung der einzelbetrieblichen N-Salden (bei vergleichbaren Standortverhältnissen) ist damit ein nachdrücklicher Hinweis, dass nicht alle Optimierungspotenziale „ausgereizt“ sind.

Abbildung 2:

Zeitliche Entwicklung des mineralischen und organischen N-Einsatzes über alle Kulturen und alle Kooperationen

Die Fruchtfolgegestaltung wurde in den Grundberatungen 2019 thematisiert. Dabei ging es im Besonderen um:

- Wahl der Qualitätsgruppe beim Weizen

- Nutzungsrichtungen mit niedriger N-Düngungsintensität bei einzelnen Fruchtarten

- Abbau des hohen Anteils Winterungen in der Anbaustruktur

- Vermeiden von Stoppelweizen, alternative Kulturen

- Wie viel Raps wird in den Fruchtfolgen zwingend gebraucht.

Betriebs- und standortspezifisch ist zu prüfen, welche Kulturen – die für den Gewässerschutz positiv bewertet werden – in die Fruchtfolgen eingebaut werden können (z.B. ist nicht jeder Standort Braugersten-fähig). Diese Fruchtarten müssen in der Lage sein, zumindest ein dem Winterweizen nach Getreidevorfrucht vergleichbares finanzielles Ergebnis zu generieren.

Das Ranking der Kulturen bezüglich der Höhe des fruchtartenspezifischen N-Saldos weist auch 2019 in ähnlicher Weise wie in den Vorjahren Fruchtarten aus, die niedrige (teilweise sogar negative) N-Salden generieren. Dazu gehören Sommergerste (Braugersten- und Futternutzung), Wintergerste (Braugersten- und Futternutzung), Hafer (Nahrungs- und Futterhafer), Silomais, Zuckerrüben, Getreide-Ganzpflanzennutzung (GPS) unabhängig von der Getreideart (Wintergerste, Wintertriticale, Winterroggen), wobei Wintergersten-GPS meist zu den niedrigsten N-Salden führt und Gräser-Vermehrungsbestände (mit „vorgeschalteter“ Futternutzung, Tabelle 2).

Hervorzuheben ist der positive Beitrag von Sommerbraugerste zum Gewässerschutz. Die N-Düngung erfolgt für die Sicherung der Qualitätsanforderungen restriktiv auf insgesamt niedrigem Level. Mit wenigen Ausnahmen rangiert der N-Saldo der Fruchtart im negativen Bereich. Enthält die für 2020 erwartete Novelle der DüV die Anforderung, dass ein Winterzwischenfruchtanbau vor einer Sommerung (in diesem Fall Braugerste) erfolgen muss, um diese anschließend überhaupt mineralisch düngen zu dürfen, bricht der Anbau dieser für den Gewässerschutz und den wirtschaftlichen Betriebserfolg in Thüringen außerordentlich wichtigen Kultur zusammen. Eine Ausnahmeregelung pro N-Düngung für den Sommerbraugersten-Anbau in Trockengebieten ohne vorherige Zwischenfrucht sowie für Sommergerste nach Zuckerrüben würde in Thüringen wesentlich zum Erhalt des Braugersten-Anbaus beitragen.

Fruchtarten mit stark überhöhtem N-Saldo bleiben auch 2019 Winterraps und Körnermais.

Tabelle 2:

Fruchtartenspezifische N-Salden in 2018 und 2019, flächengewogene Mittel über alle 38 Kooperationsbetriebe (grün: Saldo im Rahmen, gelb: Saldo grenzwertig, rot: Saldo deutlich überhöht)

| Fruchtart | N-Saldo (kg N/ha) |

| Winterweizen E | 36 (62) |

| Winterweizen A/B | 16 (42) |

| Sommerweizen | 9 (62) |

| Dinkel | 34 (68) |

| Winterdurum | 39 (43) |

| Sommerdurum | 35 (65) |

| Wintergerste | 6 (30) |

| Winterbraugerste | 7 (42) |

| Winterroggen | -3 (9) |

| Wintertriticale | -3 (21) |

| Hafer | 24 (11) |

| Sommerbraugerste | -47 (-14) |

| Sommerfuttergerste | -68 (-29) |

| Winterraps | 66 (87) |

| Großkörnige Leguminosen (Erbse, Ackerbohne, Bl. Lupine, Soja) |

34 (34) |

| Zuckerrübe | 1 (26) |

| Kartoffel | -50 (-39) |

| Silomais | 9 (30) |

| Körnermais | 59 (75) |

| Feldgras | -30 (56) |

| Getreide-GPS | -41 (35) |

| Luzerne/Luzernegras/Klee/Kleegr. | -5 (0) |

| Grassamen mit Futternutzung | -60 (-56) |

Die fruchtartenspezifischen Betrachtungen (und Feldberatungen) konzentrieren sich seit 2018 auf Winterweizen und Winterraps. Die Analyse des aktuellen Datenpools zum Weizen (einschließlich Sommerweizen, Dinkel und Hartweizen) führen zu folgenden Ergebnissen und Schlussfolgerungen:

- Im Gegensatz zum von großflächigem Trockenstress geprägten Düngejahr 2018 ergaben sich im Jahr 2019 im flächengewogenen Mittel bei Winterweichweizen, aber auch bei Sommerweichweizen, Dinkel und Hartwartweizen im flächengewogenen Mittel N-Salden < 50 kg N/ha (Tabelle 2).

- Die Produktion von Qualitätsweizen (Qualitätsgruppen A und E) ist im Hinblick auf den Gewässerschutz nicht grundsätzlich als problematisch zu bewerten. Die Analyse von Einzelschlägen kann allerdings zu einer ganz anderen Einschätzung führen – auch dies ist ein Indiz für einen nach wie vor bestehenden schlagspezifischen Optimierungsbedarf im N-Düngungsregime und der gesamten Bestandsführung im Qualitätsweizen.

- Im Mittel der Jahre 2018 und 2019 generierten Eliteweizen, Dinkel und der Hartweizen innerhalb des Weizens die höchsten N-Salden (+ 15 bis + 26 kg N/ha im Vergleich zu A-Weizen). Im Sommerdurum ist der zweijährige fruchtartenspezifische N-Saldo > 50 kg N/ha (Tabelle 3). Aufgrund des geringen Anteils des Sommerhartweizens an der Fläche aller Weizenarten/-qualitäten beeinflusst sein N-Saldo den mittleren Saldo aller Weizen allerdings kaum.

- Die in der Tendenz erhöhten N-Salden von Durum und Dinkel beruhen im Wesentlichen auf dem

niedrigen Ertragsniveau respektive geringen N-Abfuhren, die diese Getreide in 2018 und 2019 realisierten. Das N-Düngungsniveau entsprach den Zielerträgen und den Anforderungen der DüV.

Insbesondere bei Dinkel und Winterdurum ist zu hinterfragen, ob das geringe Ertragsniveau und die zu niedrigen N-Abfuhren nur der Trockenheit geschuldet waren oder Fehler in der Bestandsführung eine Rolle spielten. Auch hier existiert offensichtlich Beratungsbedarf, um die angestrebten Erträge und hohen N-Abfuhren zu erreichen.

- In Jahren mit angespannter Bodenwasserversorgung ist Zuckerrübe keine gute Vorfrucht für Weizen. Die Vorfruchtwirkung von Zuckerrüben hängt außerdem sehr stark vom Rode-Termin sowie den Bodenbedingungen zur Rübenernte und während der Weizensaat ab. In einer Folge von Trockenjahren kommt es zu einem regelrechten „Absturz“ der Erträge des Rübenweizens. Dies führt zu einem Anstieg des N-Saldos der betreffenden Weizen. Das hervorragende Abschöpfen des mineralischen N-Vorrats durch die Zuckerrübe wird de facto durch das Entstehen von N-Überhängen im nachfolgenden Weizen konterkariert (Tabelle 4). Zu diskutieren ist nach Zuckerrüben der Anbau von Fruchtarten mit geringerem Wasseranspruch (z.B. Sommerbraugerste, zu der nach Rüben ohnehin kein Zwischenfruchtanbau mehr vorgenommen werden kann!).

Tabelle 3:

Erträge, Qualitäten, N-Düngung und N-Abfuhren sowie N-Salden von Weizen in Abhängigkeit von der Weizenart bzw. Qualitätsgruppe bei Winterweichweizen, Gesamtfläche aller Kooperationen in den Dünge- / Erntejahren 2018 und 2019

| Qualitäts- gruppe |

Anzahl Feldstücke |

Netto-Ackerfläche (ha) |

N-Zufuhr (kg N/ha) |

Ertrag (dt/ha) |

Rohproteingehalt (%) |

N-Abfuhr (kg N/ha) |

N-Saldo (kg N/ha) |

||

|

mineralisch |

organisch |

Gesamt |

|||||||

| E-Weizen | 600 | 11 493 | 171 | 14 | 185 | 55,0 | 15,4 | 135 | 50 |

| A/B-Weizen | 1180 | 21 849 | 153 | 18 | 171 | 63,6 | 13,6 | 143 | 29 |

| Winterdurum | 56 | 998 | 142 | 4 | 146 | 44,8 | 15,2 | 103 | 43 |

| Sommerweizen | 26 | 563 | 118 | 0 | 118 | 33,6 | 15,2 | 79 | 39 |

| Sommerdurum | 27 | 475 | 138 | 5 | 143 | 38,2 | 15,1 | 88 | 55 |

| Dinkel | 30 | 435 | 140 | 11 | 151 | 44,9 | 15,4 | 107 | 44 |

| Gesamt | 1924 | 35 813 | 157 | 16 | 173 | 59,3 | 137 | 36 | |

Tabelle 4:

Flächengewogenen Mittel der N-Salden von Winterweichweizen in Abhängigkeit von der Vorfruchtstellung, Anbau- / Düngejahre 2018 und 2019

| Qualitäts- gruppe |

Anzahl Feldstücke |

Netto-Ackerfläche (ha) |

N-Zufuhr (kg N/ha) |

Ertrag (dt/ha) |

Ertrag rel. zur Vorfrucht Raps (%) |

Rohproteingehalt (%) |

N-Abfuhr (kg N/ha) |

N-Saldo (kg N/ha) |

||

|

mineralisch |

organisch |

Gesamt |

||||||||

| Winterraps | 878 | 17 075 | 163 | 17 | 180 | 63,1 | 100 | 14,1 | 146 | 34 |

| Körnerleguminosen | 71 | 1658 | 153 | 19 | 172 | 67,3 | 107 | 13,9 | 159 | 13 |

| Silomais | 202 | 3686 | 140 | 31 | 171 | 59,8 | 95 | 14,0 | 142 | 29 |

| Weizen* | 450 | 7874 | 163 | 10 | 172 | 55,6 | 88 | 14,3 | 125 | 47 |

| Gerste* | 89 | 1415 | 157 | 10 | 167 | 53,6 | 85 | 14,6 | 126 | 42 |

| Zuckerrübe | 36 | 1091 | 156 | 20 | 175 | 56,4 | 89 | 14,7 | 129 | 46 |

| Gesamt | 1726 | 32 799 | 159 | 17 | 176 | 60,5 | 14,2 | 140 | 36 | |

* Sommer- und Winterform

- Die Ertragsdepressionen der Weizen mit Getreide-Vorfrucht („Stoppelweizen“) in Relation zu Weizen nach Raps und Körnerleguminosen waren 2019 aufgrund der in vielen Regionen im Vergleich zum Vorjahr besseren Wasserversorgung nicht so deutlich ausgeprägt wie im Vorjahr.

In der gemeinsamen Betrachtung der Erntejahre 2018 und 2019 bleibt jedoch die Aussage bestehen, dass Weizen nach Getreide im Ertrag respektive in der N-Abfuhr gegenüber Weizen in guter Vorfruchtstellung benachteiligt sind. Bei gleichem mineralischem N-Einsatz wie zu Weizen nach Winterraps (allerdings etwas geringerer organischer N-Zufuhr) steigert dies den N-Saldo von Stoppelweizen (Tabelle 4). Innerhalb des Weizen-Anbaus ist Stoppelweizen ein Risiko-Faktor für den Gewässerschutz.

- Ein Absenken der N-Düngungsintensität im Winterweizen steigert das Risiko zum Unterschreiten des für die jeweilige Qualitätsgruppe geforderten Mindest-Rohproteingehaltes (siehe voraussichtliche 80 % Regelung in der Novelle der DüV 2020 für „Rote Gebiete“). Im Projekt wurde daher begonnen, nach Möglichkeiten der Qualitätssicherung im N-Düngungsregime zu suchen.

Ein theoretischer Ansatz ist eine Blattdüngung mit niedrigen N-Mengen (im Rahmen des gemäß DüV ermittelten N-Bedarfs) zu Beginn der Kornfüllung. Dies wurde 2019 mit der Applikation von in Wasser gelöstem Harnstoff (6 – 8 kg N/ha in 200 l/ha Wasser) in zwei Kooperationsbetrieben geprüft. Zur Ernte wurden die Rohprotein-Gehalte im Weizenkorn ermittelt.

Die in 2019 erhaltenen Werte deuten nicht auf eine Verbesserung des Rohprotein-Gehalts durch die Blattdüngung hin. Da 2019 jedoch ein Jahr mit ausgeprägten teilflächenbezogenen Ertragsdifferenzen war, die eine hohe Variabilität der Rohprotein-Gehalte im Feld nach sich zogen, kann diese Variabilität die Wirkung der Blattdüngung vollständig überlagert haben. Zur Klärung der Frage, ob mit derartigen Düngungsmaßnahmen der Rohprotein-Gehalt im Weizenkorn stabilisiert werden kann, sollten Exakt-Versuche auf den in „Roten Gebieten“ typischen Standorten / Böden angelegt werden (Vorschlag: Löss Mittelthüringen, Keuper Mittelthüringen, Buntsandstein Ost- / Nordwestthüringen, Schiefer Südostthüringen).

Im Winterraps ergaben sich 2019 (nur) tendenziell erhöhte N-Salden. Diese drücken aus, dass sich im größten Teil der Kooperationsgebiete die Ertragslage und damit die N-Abfuhr mit dem Rapskorn wieder stabilisiert haben, ohne allerdings das Niveau von 2014 oder 2016 annähernd zu erreichen. In einer großen Zahl Kooperationsbetriebe liegt der fruchtartenspezifische N-Saldo des Rapses etwa auf dem Niveau, das letztlich eine standort- / betriebsspezifische Untergrenze darstellt. Dies bedeutet, dass eine weitere Absenkung des N-Düngungsniveaus sehr wahrscheinlich ertragslimitierend wird.

Auffällig ist, dass unter dem Einfluss einer organischen Düngung die Erträge tendenziell (bei Stallmist signifikant) gegenüber den Rapsflächen ansteigen, die keine organische Düngung (und zumeist auch keine Grunddüngung) erhielten. Im insgesamt trockenen Jahr 2019 kann dies als die positive Wirkung der in den organischen Düngern enthaltenen Haupt- und Mikronährstoffe und / oder als Absicherung der Herbstentwicklung durch die organische N-Zufuhr interpretiert werden. Die Zahlen verdeutlichen, dass eine optimale (nicht luxurierende!) N-Ernährung des Rapses im Herbst für eine sichere Ertragsbildung erhalten bleiben muss.

Die Rapserträge 2019 zeigen im Vergleich mit 2018 im Besonderen, dass die Ertragsbildung respektive der N-Entzug im Raps maßgeblich von ausreichender Vorwinterentwicklung, der Ausbildung gerader und tiefreichender Pfahlwurzeln und einem guten Gesundheitszustand der Einzelpflanzen abhängt. Es sind dies die Grundvoraussetzungen, die N-Düngungsintensität im Frühjahr (und damit den gesamten N-Einsatz zur Kultur) fachlich gerechtfertigt senken zu können. Dies wurde 2019 in den Feldberatungen mehrfach vonseiten der praktizierenden Landwirtschaft thematisiert.

Auf 2019 (erneut) stark vom Trockenstress betroffenen Schlägen wurde sichtbar, dass neben dem Ertrag auch die Qualität (Ölgehalt, Tausend-Korn-Gewicht) reduziert wird.

Abbildung 3:

Einfluss einer organischen Düngung auf Ertragsleistung und N-Saldo im Winterraps, flächengewogenes Mittel über alle Kooperationen im Erntejahr 2019

Die N-Düngewirkung organischer Dünger wird im Raps (im Gegensatz zu Weizen und Mais) bei Anwendung flüssiger organischer Dünger, aber auch Klärschlamm-Kompost bei stark entwickelten Beständen (N-Aufnahme > 75 kg N/ha) systematisch unterschätzt (Abbildung 3). Die aktuell gültige DüV legitimiert dies. Jedoch ist zu konstatieren, dass häufig die Wissensgrundlagen bzw. die Erfahrung zur Abschätzung der „machbaren“ N-Reduzierung im Frühjahr fehlt („machbar“ meint Ertragsverluste sind auszuschließen). Die Kalkulation der N-Aufnahme vor Winter in Anlehnung an das CETIOM-Modell liefert hierfür Anhaltspunkte.

Die für den Anbau 2018/19 vorgenommen Kalkulationen zur Anpassung der N-Düngermengen nach dem CETIOM-Modell belegen jedoch auch, dass ohne Berücksichtigung des Nmin-Gehalts zu Vegetationsbeginn (im Modell ursprünglich nicht vorgesehen, aber in der DüV vorgeschrieben) keine Einsparungsmöglichkeiten in der N-Frühjahrsdüngung gegenüber dem Algorithmus nach DüV bestehen.

In den langjährigen Betrachtungen fällt Wintergerste immer wieder als eine der Fruchtarten auf, mit deren Anbau N-Überhänge wirksam vermieden werden können (Tabelle 2). Im Verlauf der Arbeit der Kooperationen wurde auch in dieser Kultur der mineralische N-Aufwand drastisch gesenkt. Gleichzeitig stieg der organische N-Einsatz an (Abbildung 4). Die vorwiegend verwerteten flüssigen organischen Dünger wurden fast ausschließlich im Herbst ausgebracht und damit die von der aktuellen DüV eingeräumte sinnvolle Verwertungsmöglichkeit genutzt (Einsatz flüssiger organischer Dünger in Wintergerste nach Getreide in Höhe von 60 kg Gesamt-N/ha einschließlich 30 kg NH4-N/ha bis 30.09. möglich). Der „Einbau“ der organischen Düngung in das Düngungsregime trug ähnlich wie im Raps über eine optimale Ernährung der Bestände vor Winter maßgeblich zur Stabilisierung der Gerstenerträge bei. Diese wiederum ziehen hohe N-Abfuhren und entsprechend niedrige N-Salden nach sich.

Abbildung 4:

Zeitreihe des mineralischen und organischen N-Aufwands in Wintergerste (Futtergerste) von 2009 bis 2019

Außerdem ist Wintergerste neben Winterroggen das Wintergetreide, das in der Vorwinterentwicklung überhaupt größere N-Mengen (bis 40 kg N/ha) in Biomasse umsetzen kann und der Auswaschungsgefährdung über Winter entzieht.

Warum in der für 2020 zu erwartenden Novelle der DüV in den „Roten Gebieten“ voraussichtlich die Verwertung (flüssiger) organischer Dünger im Sommer/Herbst vor Wintergerste verboten wird, erschließt sich aus den vorliegenden Ergebnissen nicht.

Offene Fragen Teilprojekt Stickstoff 2019

Aus der Beratungstätigkeit in der Hauptvegetation 2019 resultierende wichtige Fragen sind:

- Aus welcher Schichttiefe nehmen Getreide- und Rapsbestände tatsächlich Stickstoff auf, wenn über Wochen / Monate nur der Oberboden (0-20 cm !) durchfeuchtet wird, gemäß DüV aber der Nmin-Vorrat des gesamten durchwurzelbaren Bodenraumes (0-60 cm oder sogar 0-90 cm) angerechnet werden muss?

- Welche Möglichkeiten gibt es, Nitrat, das bereits in eine Bodentiefe von 60-90 cm (90-120 cm) verlagert wurde, mit einer gezielten Auswahl von Zwischenfrüchten (ggf. auch frühen Saatterminen) noch zu „fangen“ und der Auswaschung über Winter zu entziehen?

- Wie kann die N-Düngewirkung von organischen Düngern präziser als anhand von Richtwerten der DüV (Mindestanrechenbarkeiten) quantifiziert werden?

- Gibt es Möglichkeiten, bei reduziertem N-Einsatz (Rote Gebiete) die Qualität (Rohprotein-Gehalte, Feuchtkleber, Sedimentationswert) in der Weizenproduktion zu sichern?

Welche Fortschritte gibt es bei „Früherkennungssystemen“ für Witterungsextreme, mit deren Hilfe rechtzeitig die Entscheidung pro / contra eines Zurücknehmens des N-Aufwandes im betreffenden Jahr / in der betreffenden Region getroffen werden kann?

Ergebnisse 2018 – Teilprojekt „Stickstoffmanagement“

Mit Stand Dezember 2018 sind in den vier Gewässerschutz-Kooperationen zum Themenkomplex „N-Management“ 38 Landwirtschaftsbetriebe aktiv in die Arbeit involviert (Flächenentwicklung siehe Tabelle 1). Diese stellten 2018 für die Auswertungsarbeiten die Daten von insgesamt 48.461 ha in 2.994 Feldstücken zur Verfügung. Die ursprünglich mit Erosionsschutz befasste Kooperation Ostthüringen wurde in diesem Jahr um das Teilprojekt „N-Management“ erweitert.

Tabelle 1:

Anzahl der Betriebe und Netto-Ackerfläche (ha) in den Gewässerschutzkooperationen – Entwicklung von 2009 – 2018

| Anzahl der Betriebe | Netto-Ackerfläche (ha) | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Kooperation | Kreis | 2009 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2009 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 |

| Nord- west | NDH | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6.134 | 6.202 | 5.488 | 5.476 | 3.771 |

| KYF | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6.657 | 12.994 | 12.541 | 12.444 | 12.774 | |

| Mitte | SÖM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.182 | 2.194 | 2.131 | 1.180 | ||

| AP | 8 | 8 | 8 | 9 | 11.782 | 11.516 | 11.466 | 15.867 | |||

| West | WAK | 4 | 4 | 6 | 3.648 | 3.639 | 4.577 | ||||

| Ost | GRZ | 8 | 9.965 | ||||||||

| Gesamt | 10 | 24 | 28 | 28 | 38 | 12.791 | 33.160 | 35.387 | 35.156 | 48.461 | |

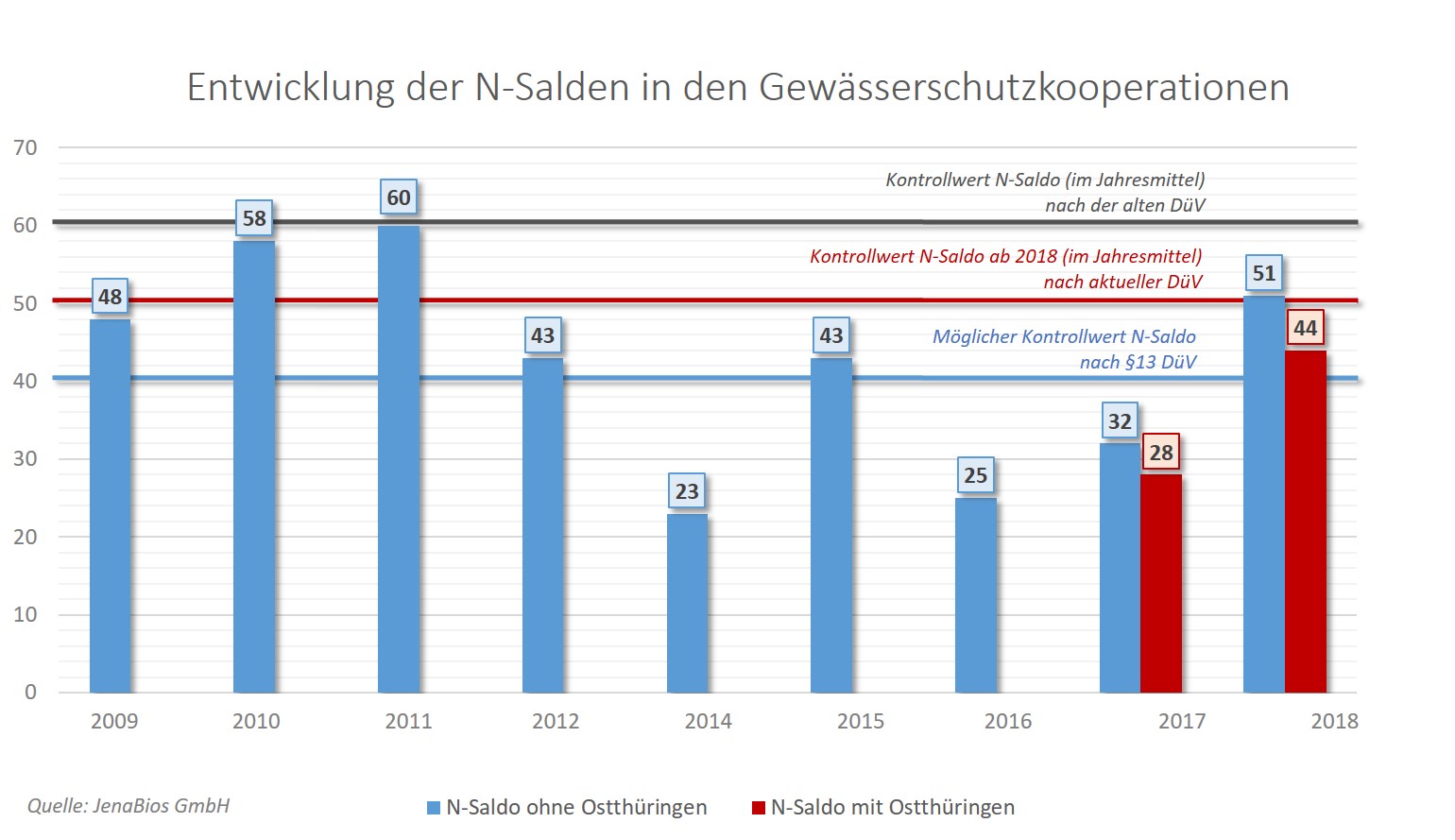

Im Zeitraum 2009 bis 2017 (Westthüringen 2015 bis 2017) konnten die N-Salden der Netto-Ackerfläche gesenkt werden (Abbildung 1). Der Rückgang beläuft sich im flächengewogenen Mittel der Netto-Ackerfläche der drei Kooperationen auf ca. 20 kg N/ha. Die enge Abfolge besonders ertragsstarker Jahre und die damit verbundenen hohen N-Abfuhren von der Fläche sowie Anpassungen im Regime der mineralischen und organischen Düngung trugen signifikant zum Rückgang der N-Salden bei. In den Jahren 2014 sowie 2015 und 2016 lagen die durchschnittlichen N-Salden für die gesamte Netto-Ackerfläche sehr deutlich unter den „Grenzwerten“ der vormals bzw. aktuell rechtskräftigen Düngeverordnung (60 bzw. 50 kg N/ha auf der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche).

Witterungsbedingt traten 2018 signifikante Ertragsverluste auf. Von diesen waren Nordwest- und Mittelthüringen stärker als West- und Ostthüringen betroffen. Die Ertragsdepressionen resultierten in verminderten N-Abfuhren. Diese wiederum bewirkten im Vergleich zu den Vorjahren einen Anstieg der N-Salden (Abbildung 1). Im Mittel der Netto-Ackerfläche blieb dieser Anstieg geringer als die Ertragslage zunächst vermuten ließ. Dies spricht für einen sehr verantwortungsvollen Umgang der aktiv in den Kooperationen arbeitenden Landwirtschaftsunternehmen mit Stickstoff- und organischen Düngern im Trockenjahr 2018.

In einzelnen Unternehmen befand sich der N-Saldo der Netto-Ackerfläche für 2018 auf deutlich erhöhtem Niveau. Diese zeichneten sich im zurückliegenden Erntejahr durch extrem niedrige Erträge und / oder gegenüber dem Gros der Betriebe gesteigerten organischen N-Aufwand aus. Für diese Unternehmen wird weiterer intensiver Betreuungsbedarf gesehen, um einen nennenswerten Rückgang des betrieblichen N-Saldos zu bewirken und zukünftig die Anforderungen der novellierten DüV einhalten zu können.

Abbildung 1:

Entwicklung der N-Salden (kg N/ha) der Netto-Ackerfläche der vier Gewässerschutzkooperationen

im Zeitraum 2009 bis 2018

Neben dem dominierenden Einfluss der regionalen und lokalen Unterschiede im Niederschlagsgeschehen auf Ertragsbildung und N-Salden ist in 2018 zu erkennen, dass die stärksten Trockenschäden in den Kooperationsgebieten auftraten, die

- den höchsten Anteil Weizen respektive Stoppelweizen an der Netto-Ackerfläche aufweisen und

- den höchsten Getreideanteil an der Fruchtfolge haben

Genau diese Kooperationen generierten in 2018 die höchsten N-Salden unter den Kooperationsgebieten. Die ökonomisch sinnvolle Erweiterung der Fruchtfolgen ist in diesem Zusammenhang als Hebel zum Senken der N-Salden zu sehen.

Auch im Trockenjahr 2018 lassen sich Fruchtarten erkennen, die niedrige (teilweise sogar negative) N-Salden generieren. Dazu gehören Sommergerste, Wintergerste, Hafer, Silomais, Zuckerrüben, Getreide-Ganzpflanzennutzung (Wintergerste, Wintertriticale, Winterroggen) und Gräser-Vermehrungsbestände mit „vorgeschalteter“ Futternutzung (Tabelle 2). Unter der Voraussetzung der ökonomischen Vorzüglichkeit der genannten Fruchtarten und einer gegebenen regionalen Anbau-Eignung können diese Kulturen gezielt zur Fruchtfolge-Gestaltung im Sinne des Gewässerschutzes genutzt werden.

Fruchtarten mit stark überhöhtem N-Saldo waren in 2018 Winterraps und Körnermais.

Tabelle 2:

Fruchtartenspezifische N-Salden in 2018, flächengewogene Mittel über alle 38 Koperationsbetriebe

| Fruchtart | N-Saldo (kg N/ha) |

| Winterweizen E | 62 |

| Winterweizen A/B | 42 |

| Winterweizen C | 20 |

| Sommerweizen | 62 |

| Dinkel | 68 |

| Winterdurum | 43 |

| Sommerdurum | 65 |

| Wintergerste | 30 |

| Winterbraugerste | 42 |

| Winterroggen | 9 |

| Wintertriticale | 21 |

| Hafer | 11 |

| Sommerbraugerste | -14 |

| Sommerfuttergerste | -29 |

| Winterraps | 87 |

| Großkörnige Leguminosen (Erbse, Ackerbohne, Bl. Lupine, Soja) |

34 |

| Zuckerrübe | 26 |

| Kartoffel | -39 |

| Silomais | 30 |

| Körnermais | 75 |

| Feldgras | 56 |

| Getreide-GPS | 35 |

| Luzerne/Luzernegras/Klee/Kleegr. | 0 |

| Grassamen mit Futternutzung | -56 |

Die fruchtartenspezifischen Betrachtungen und die Feldberatungen konzentrierten sich in 2018 auf Winterweizen und Winterraps. Die Analyse des vorliegenden Datenpools zum Winterweizen ergab, dass:

- Der in den Kooperationen auf die Produktion von Qualitätsweizen (Qualitätsgruppen A und E) ausgerichtete Anbau per se im Hinblick auf den Gewässerschutz nicht grundsätzlich als problematisch zu bewerten ist. In der Eliteweizenproduktion tritt jedoch 2018 ein moderat erhöhter N-Saldo auf (Tabelle 3). Letzterer beruht auf sortenbedingt geringerem Ertragspotenzial der Elite-Weizen und nur geringer / fehlender Zurücknahme der N-Düngungsintensität als mögliche Anpassung an den ertragslimitierenden Trockenstress ab Mitte Mai.

- Stoppelweizen avanciert in einem Dürrejahr wie 2018 zum extremen wirtschaftlichen Risikofaktor (Ertragsverluste bis zu 30% im Vergleich zu Weizen nach Raps!) und stellt außerdem ein hohes Risiko bezüglich des N-Saldos der Kultur, wie auch des gesamten Unternehmens dar (Tabelle 4).

Tabelle 3:

Erträge, Rohprotein-Gehalte und N-Saldierung des Winterweizens in Abhängigkeit von der Qualitätsgruppe im Erntejahr 2018 (Daten aller Kooperationen)

| Qualitäts- gruppe |

Anzahl Feldstücke |

Netto-Ackerfläche (ha) |

N-Zufuhr (kg N/ha) |

Ertrag (dt/ha) |

Ertrag rel. zur Vorfrucht Raps (%) |

Rohproteingehalt (%) |

N-Abfuhr (kg N/ha) |

N-Saldo (kg N/ha) |

||

|

mineralisch |

organisch |

Gesamt |

||||||||

| E-Weizen | 318 | 6.200 37% |

177 | 13 | 190 | 53,2 | 85 | 14,8 | 129 | 61 |

| A/B-Weizen | 558 | 10.551 62% |

162 | 19 | 181 | 62,5 | 100 | 13,4 | 140 | 41 |

| C-Weizen | 8 | 148 1% |

100 | 22 | 122 | 47,8 | 76 | 12,0 | 102 | 20 |

| Gesamt | 16.892 | 185 | 17 | 184 | 58,9 | 13,9 | 129 | 55 | ||

Eine positive Wirkung der Vorfrucht Zuckerrübe (die bereits in 2017 den Bodenwasservorrat in hohem Maß beanspruchte) auf den nachfolgenden Weizen ist im Trockenjahr 2018 nicht nachweisbar.

Tabelle 4:

Erträge, Rohprotein-Gehalte und N-Saldierung des Winterweizens in Abhängigkeit von der Vorfrucht im Erntejahr 2018 (Daten aller Kooperationen)

| Qualitäts- gruppe |

Anzahl Feldstücke |

Netto-Ackerfläche (ha) |

N-Zufuhr (kg N/ha) |

Ertrag (dt/ha) |

Ertrag rel. zur Vorfrucht Raps (%) |

Rohproteingehalt (%) |

N-Abfuhr (kg N/ha) |

N-Saldo (kg N/ha) |

||

|

mineralisch |

organisch |

Gesamt |

||||||||

| Winterraps | 429 | 8.796 53% |

170 | 17 | 187 | 61,5 | 100 | 14,0 | 143 | 44 |

| Körnerleguminosen | 47 | 1.109 7% |

158 | 17 | 175 | 65,4 | 106 | 13,8 | 152 | 23 |

| Silomais | 103 | 1.890 11% |

156 | 31 | 187 | 60,6 | 98 | 13,6 | 142 | 45 |

| Weizen | 216 | 3.760 23% |

170 | 11 | 181 | 51,7 | 84 | 14,0 | 115 | 66 |

| Gerste | 37 | 493 3% |

168 | 6 | 174 | 51,7 | 84 | 14,3 | 119 | 55 |

| Zuckerrübe | 19 | 542 3% |

178 | 20 | 198 | 53,2 | 86 | 14,0 | 117 | 81 |

| Gesamt | 851 | 16.590 | 168 | 17 | 185 | 58,9 | 14,0 | 135 | 49 | |

Winterraps weist ein hohes Risiko zum Entstehen von umweltrelevanten N-Überhängen auf. In einem Extremjahr wie 2018 steigt der N-Saldo des Rapses signifikant an. Dies wird verursacht bzw. gefördert durch:

- Ein Unterschreiten der Zielerträge, an denen das Niveau der N-Zufuhr ausgerichtet war. Die Ertragsverluste im Raps wurden in 2018 durch ein Faktoren-„Konglomerat“ bewirkt. Dazu gehörten:

- Nasse Bodenbedingungen während der Ausbringung der organischen Dünger, der Bodenbearbeitung und der (teilweise verspäteten) Aussaat führten großflächig zu ungenügender Vorwinterentwicklung und im Besonderen zu unzureichender Wurzelbildung (Beinigkeit, geringer Wurzeltiefgang, niedrige Wurzelhalsdurchmesser). Entgegen den Beobachtungen in „Normaljahren“ führte die organische Düngung und Bestellung des Rapses unter widrigen Bedingungen in 2018 dazu, dass organisch gedüngte Flächen im Ertrag den ausschließlich mineralisch gedüngten Flächen unterlegen waren (Abbildung 2).

- Später Vegetationsbeginn und schneller Übergang zu frühsommerlicher Witterung verhinderten die Neuanlage und Ausdifferenzierung von Ertragsanlagen (Verzweigungszahl, Schotenzahl/Pflanze).

- Krankheitsbefall (Verticillium) behinderte die Kornfüllung.

- Fehlendes Wasserangebot im Verlauf der Kornfüllung bewirkten Kleinkörnigkeit (niedrige Tausendkorngewichte). Eine reguläre Abreife wurde durch die Trockenheit verhindert.

- Wird außerdem die N-Düngewirkung organischer Dünger nur in geringem Maß (wenn auch den rechtlichen Vorgaben entsprechend!) berücksichtigt, ergeben sich sehr stark überhöhte N-Salden.

Bei Ertragsausfällen >20% im Vergleich zu den langjährigen Ertragsmitteln führen die geringen N-Abfuhren zu einem starken Anstieg der N-Salden.

Im Raps sind zukünftig alle Möglichkeiten für ein fachlich gerechtfertigtes Optimieren der im Frühjahr zu düngenden N-Mengen konsequent zu nutzen.

Abbildung 2:

Ertrag, N-Aufwand, N-Abfuhr und N-Saldo bei Winterraps in Abhängigkeit von der organischen Düngung – Erntejahr 2018 (Beispiel Kooperation Mittelthüringen)

Praxisbezogene Schlüsselfragen aus der Beratungstätigkeit in der Hauptvegetation 2018 sind:

- Wird ertragsrelevanter Trockenstress rechtzeitig erkannt und im Bemessen der N-Düngung berücksichtigt?

- Kann bei einem Eintreten des Trockenstresses ab ca. 10. bis 15. Mai überhaupt noch mit Anpassungen des Düngungsregimes reagiert werden? Zu steuern ist zu diesem Zeitpunkt nur noch die Ausbringung / Höhe der dritten N-Gabe im Winterweizen. Alle anderen Kulturen haben bis etwa 10. Mai bereits die geplanten N-Mengen erhalten.